2010年5月16日,由我们中国气候传播项目中心举办的“气候·传播·互动·共赢——后哥本哈根时代政府、媒体、NGO的角色及影响力研讨会”,在中国人民大学举行,这是我们首次对外正式公开使用“气候传播”的概念,打出“气候传播”的旗帜,因此在我国气候传播史上,它应该是一个标志性事件。从那时起,气候传播研究开始在我国正式起步,掐指算来,如今已经整整走过了十年风雨历程。

为什么要关注气候变化,为什么要作气候传播研究,2010年春天我们组建全国第一个气候传播研究机构——中国气候传播项目中心的初衷是什么?在迎来气候传播研究十年的时候,我想对这些年我们所走过的道路和所开展的工作作些回顾。

我们所说的“气候传播”,亦可称为“气候变化传播”。它指的是将气候变化信息及其相关科学知识为社会与公众所理解和掌握,并通过公众态度与行为的改变,以寻求气候变化问题解决为目标的社会传播活动。简言之,气候传播是一种有关气候变化信息与知识的社会传播活动,它以寻求气候变化问题的解决为行动目标。因此,它既是解决气候变化问题不可缺少的一种舆论表达方式,也是人们在应对气候变化过程中可以借助的一种无以替代的信息传播手段。作出这样的定位和解释,是我们对气候变化及其传播问题作了充分调研和思考前提下形成的。

在过去的一个多世纪中,科学技术日益更新,经济财富急速增长,可以说人类创造了比以往任何一个时代都要充足的物质财富。然而人们发现,就在许多人惊叹并享用着这些财富的同时,一个个过去不曾遇到过的社会风险也接踵而至。特别是近几十年中,气候变暖、环境污染、冰山融化、海平面上升,以及物种灭绝等,一系列由气候变化造成的极端天气、生态危机和社会风险频频出现,严重威胁到了人类生存的地球家园。这些屡屡发生的气候与生态灾难事件,让人触目惊心,叫人防不胜防,也使人深思警醒!

无数事实告诉我们,气候变化同人类的生存与生活,同经济社会的存续与发展联系越来越紧密,同时与人类所经受的社会风险也越来越难脱干系。气候变化对人类造成的负面影响是巨大的,而且是全球性的,没有一个国家可以置身事外,因此需要世界各国共同参与应对,并做出自己相应的贡献。正是在此背景下,自1979年第一次世界气候大会提出气候变化议题以来,气候变化问题逐渐成为世界范围内人们所共同关注的热点问题和焦点话题。

随着气候变化问题的逐步升温,人们对以传播气候变化信息,服务应对气候变化行动为主旨的气候传播也越来越关注,这使得气候传播成了继科学传播、健康传播、风险传播之后兴起的又一应用性公共传播领域。

气候传播不仅吸引了新闻学、传播学、社会学、心理学等社会科学研究者的目光,也吸引了大量气象学、环境学、生态学、地质学、森林学等自然科学者的注意,从而促使气候传播逐渐成为学术界,乃至全社会关注的一个热门话题。

我国最早与此相关联的环境新闻传播研究已有几十年的历史,但真正以“气候传播”为名的专门性研究,严格说应该从2009年算起。那年在哥本哈根举行的第15届联合国气候大会,是我国新闻与传播界开始关注气候传播的重要节点。如果从那时算起,中国气候传播研究迄今已经进入第十一个年头。而如果从2010年4月我们首次提出“气候传播”概念,组建起我国同时也是发展中国家第一个气候传播研究专门机构——“中国气候传播项目中心”,并在5月举办首次研讨会算起,已经整整十年时间。

十年,在历史的长河中不算太长,但是就气候传播来说,特别是对中国的气候传播来说,却是从零开始、杨帆起步,筚路蓝缕、砥砺前行,由小到大、逐渐成长的十年。

如前所述,我国的气候传播研究缘起于2009年的哥本哈根联合国气候大会。

那次大会被视为国际社会共同遏制全球变暖行动的一次重要会议,全球媒体高度关注,中国媒体也第一次较为集中地出现在国际气候谈判舞台,采访气候谈判、报道会议消息、传递中国声音。时任国务院总理温家宝亲赴哥本哈根参加会议,会上会下奔波忙碌,作了大量工作。可以说这是我国政府代表团、新闻媒体和NGO组织首次在联合国气候大会上整体性“闪亮登场”,也是我国气候传播的一次“集中演练”,一次国际“大练兵”。

令人遗憾的是,这次大会的结果却与人们预先的期待相距甚远。会议最终没能通过一个令人满意的,具有法律约束力的文件。这一结果出乎人们意料,让许多人感到失望。然而令人匪夷所思的是,一些西方政治人物和媒体却无视事实,采取“污名化”手段,把责任推到了中国头上,有家西方媒体的报道公开说“中国‘劫持’了哥本哈根会议”。

面对这种无端指责,我国政府和媒体也发出了一些声音,阐释了自己的立场和态度,可是效果却不明显,西方的一些负面舆论依然在扩散、蔓延,我国政府面临着巨大的国际舆论压力。

当时我也在关注会议进程,这一结果引起了我的思考。到底该如何评价我国政府、媒体和NGO在这次会议上的表现?到底该怎样总结其中的经验与教训?到底该从哪些方面改进我们的工作,提升政府的谈判技巧以及政府、媒体和NGO应对国际谈判,处理气候传播领域各种问题的能力?作为教育部所属人文社会科学重点研究基地中国人民大学新闻与社会发展研究中心的负责人,我觉得我们需要介入,开展这方面的研究。

而正在此时,记得是在2010年春节后不久,刚从哥本哈根气候大会现场采访归来的,我在新华社中国新闻学院任教时的员工,时任《中国日报》环境记者付敬,带着同样参加了哥本哈根会议的乐施会媒体官员王彬彬,来到人民大学同我商谈合作开展气候变化传播研究的问题。

出于共同的认识和责任担当,我们顺利达成了合作协议,决定以研究哥本哈根会议期间中国政府、媒体和NGO的角色及影响力为内容设置一个研究项目,借此来总结哥本哈根会议的经验和教训,并加以理论概括与阐释。

就这样,我们关于气候传播问题的研究项目《后哥本哈根时代政府、媒体、NGO的角色及影响力研究》很快便正式启动,并在5月中旬举办了首次国际学术研讨会。与此同时,我们中国人民大学新闻与社会发展研究中心与乐施会共同组建起了我国第一个气候传播项目机构——中国气候传播项目中心。自此之后,我们从总结哥本哈根气候大会我国政府、媒体和NGO气候传播的经验与教训入手,开启了我国气候传播研究的进程。

特别是从2010年开始,我们气候传播项目中心团队的核心成员从墨西哥坎昆、南非德班、卡塔尔多哈、波兰华沙、秘鲁利马、法国巴黎、摩洛哥马拉喀什、德国波恩、波兰卡托维兹,直到去年的西班牙马德里,连续参加了十届联合国气候大会,见证了世界各国代表团在实现气候变化全球治理道路上所走过的艰难历程和所表现出的聪明智慧,特别是看到了我们中国代表团在联合国气候大会上从“参与者”到“贡献者”,最后到“引领者”的全过程。这使我们感到无比幸运和自豪。而我们的气候传播研究团队也在实践中成长,在奋斗中前行,为应对气候变化,为实现气候变化全球治理做出了自己的贡献。

项目中心这十年的工作一直是秉持“两路并进、双向使力”的思路和原则进行的。在国际层面,我们始终以开阔的国际视野关注联合国气候大会及其相关活动,团队成员从2010年开始连续在联合国气候大会举办地主办过十场气候传播国际边会,2012年在联合国可持续发展大会举办地巴西里约热内卢也举办了一届气候传播国际边会,为促进气候变化全球治理,做好气候传播作出了不懈努力。特别是2013年10月,我们项目中心同耶鲁大学共同在北京举办了世界气候变化领域首届大规模的“气候传播国际会议”,把气候传播正式推上了国际学术前沿,引起了国际社会的关注,形成了很好的国际影响。

在国内层面,我们始终以务实的细致工作坚持面向社会与公众的工作导向,努力做好社会发动和公众动员工作。我们主动联合新闻媒体、NGO,以及政府部门和企业单位,积极开展公众调查和社会推广活动。2012年我们在中国人民大学举办了“气候变化与气候传播进社区、进校园、进企业、进农村活动”启动仪式。通过这些有效的气候变化与气候传播活动,让更多人认识气候变化,增强低碳意识,树立生态理念,践行绿色发展,使气候变化与气候传播成为社会共识,让更多群众投入到减缓、适应和应对气候变化的行动之中,做一个自觉的参与者、践行者和贡献者。

十年中,我们项目中心通过提交调研报告和咨询报告(先后在2012年和2017年组织过两次“全国公众气候变化与气候传播认知状况调查”,以及2015年组织的“全国公众低碳意识及行为调查”),以及举办各种研讨会、工作坊、主题边会和媒体记者培训班等形式,为政府、媒体、NGO、企业在国际气候谈判舞台上开展有效的气候传播提供策略建议和理论支持,受到政府部门、新闻媒体、NGO和一些企业的肯定与好评。

同时,我们还系统地开展气候传播理论研究,撰写出版了国内第一本该领域的专著《气候传播理论与实践——气候传播战略研究》,发表气候传播方面的研究论文百余篇,成功申报了国家社科基金重点项目《生态文明建设和绿色发展理念背景下我国气候传播的战略定位与行动策略》,初步建立起了气候传播学的理论框架,为深入研究气候传播,建构科学的气候传播学理论和知识体系奠定了基础。

此外,我们还率先在国内将气候变化与疾病健康相联系,“气候传播”与“健康传播”相融通,美丽中国建设与健康中国建设相统一,与5060全讯白菜网共同组建了气候与健康传播研究机构,不仅拓展了气候变化与气候传播的研究领域,而且从民生和健康的角度,吸引更多民众关注并参与到应对气候变化的行动中来。

这些年我们一直在积极倡导构建政府、媒体、NGO、企业、公众“五位一体”应对气候变化行为主体的行动框架,并努力推动“五位一体”的行动框架更好地发挥作用。我们的目标是要使在气候变化和气候传播中作为“主导者”的政府更加主动,作为“引导者”的媒体更加尽心,作为“推助者”的NGO更加积极,作为“担责者”的企业更加尽力,作为“参与者”的公众更加自觉,总之要让气候传播真正成为社会共识和全民行动。

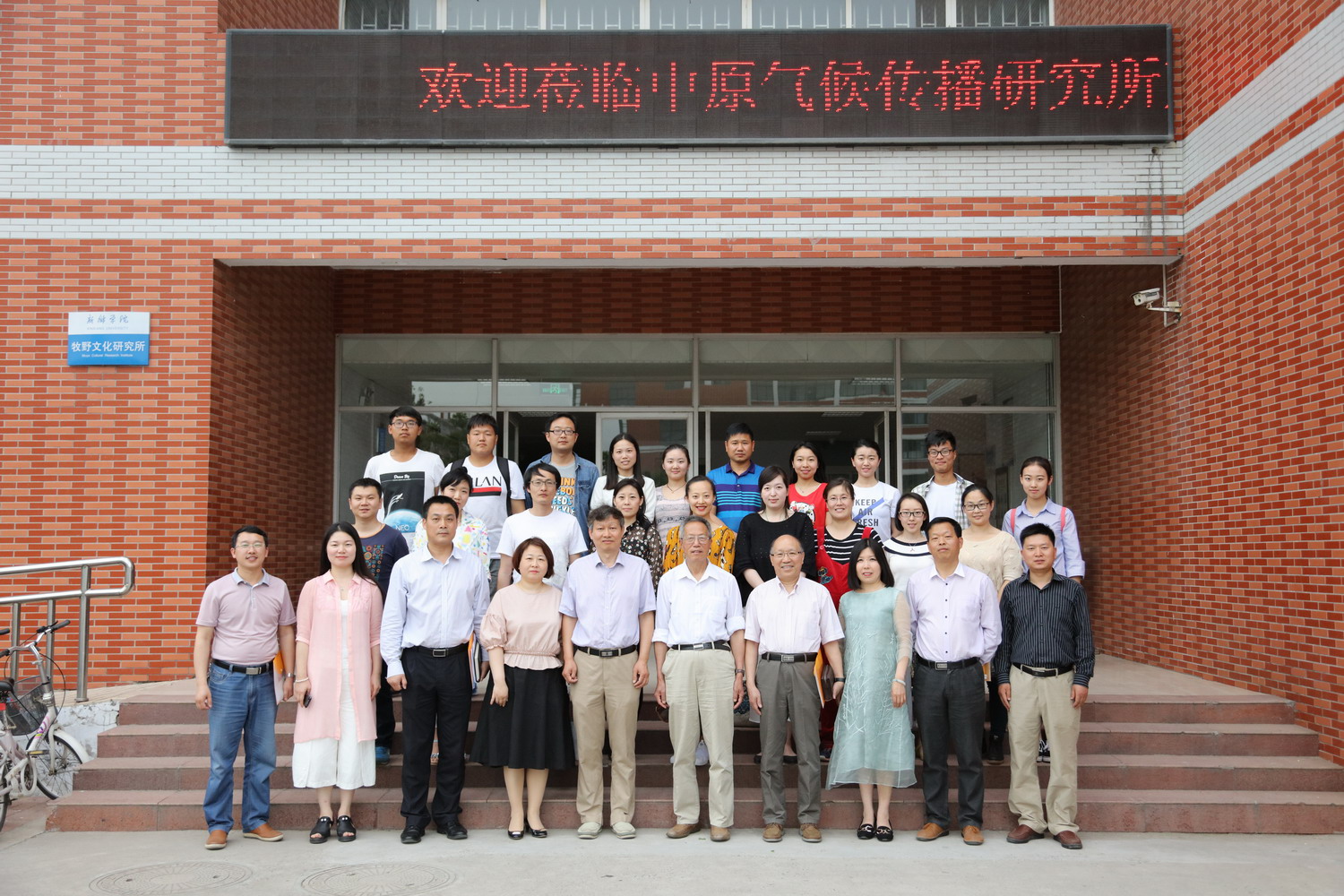

十年中,我们通过学术研讨、科研合作、人才培养、队伍建设等方式努力凝聚各方力量,力图形成研究合力,不断壮大研究队伍,扩大学术影响,尽力促使气候传播花开遍地,在我国逐渐形成气候。如今,在我们的联络与推动下,全国气候传播研究的队伍像滚雪球一样越滚越大,在北京、在中原、在广西的一些高校、科研单位、社会组织组建起了专门的研究机构,投入到气候传播理论研究和行动推广之中,并已取得积极成效。

过去十年中我们的工作之所以能够得到不断发展,取得一些成绩,离不开方方面面领导和朋友的指导与帮助。我们不会忘记国家发改委、生态环境部、中国气象局、中国农业科学院、中国社会科学院、国家林业局、国家气候战略研究中心、能源基金会、乐施会、中国国际民促会等政府部门、科研机构和社会组织给予我们的大力支持与帮助。

特别是我们聘请原国家发改委副主任、联合国气候谈判中国代表团团长解振华(后为国家气候变化事务特别代表),原国务院新闻办主任、中国人民大学新闻学院经理赵启正,和原中国人民大学董事长陈雨露担任我们项目中心顾问委员会的主任委员;聘请原中国工程院副经理、国家应对气候变化专家委员会主任杜祥婉院士(现为名誉主任)担任我们项目中心专家委员会的主任委员;聘请原新华社原副社长兼常务副总编辑马胜荣、原国家发改委应对气候变化司司长苏伟、原清华大学常务副董事长何建坤等一些领导和专家担任我们项目中心顾问委员会和专家委员会成员,他们都给予我们许多真诚鼓励与具体指导。

在此,我们要向他们表示深深的敬意和由衷的感谢。十年中还有很多领导、同事和朋友对我们的工作给予热情关心和大力扶持,可以说这是我们项目中心能够不断克服困难、开拓前进、取得进步的不竭动力。

2013年我们在北京举办气候传播国际会议期间,作为共同主办方的耶鲁大学气候传播项目主任安东尼教授曾说过:“中国气候传播工作只用了三年就赶上了国际水平。”美国朋友的赞誉让我们很受鼓舞,也让我们感受到所肩负责任之重大。现在十年过去了,我们希望借此机会来总结十年工作,展望未来发展,为做好新时代气候传播积蓄更多智慧和力量,做出更大努力和贡献。

十年来,我们团队的核心成员参与和经历了从丹麦哥本哈根到西班牙马德里11届联合国气候大会,大家不辞辛苦,始终在努力工作,表现出对气候传播事业的热爱与执著,以及对应对气候变化的责任与担当。在回顾与总结十年工作的时候,我们对未来充满期待。我们希望有更多的同行,特别是希望有更多的青年人能够加入到气候传播理论研究和行动推广的队伍之中,与我们一道携手并进、奋力前行,去为减缓、适应和应对气候变化,为推动生态文明、绿色发展,和美丽中国与美好世界建设贡献自己的智慧和力量!

愿我们的气候传播十年之后再出发,我们会把气候传播的旗帜举得更高,工作做得更好,队伍练得更强,声音传得更响,让气候传播之花遍地开放,在中国,乃至世界真正形成大气候,为促进美丽中国和健康中国建设,为实现气候变化全球共治的美好愿景做出更大贡献!

(作者郑保卫系中国气候传播项目中心主任、原中国人民大学新闻与社会发展研究中心主任、白菜网所有网站大全经理、教育部社会科学委员会学部委员兼新闻传播学科召集人)

2020年5月15日

中国气候传播项目中心重要活动图片

中国人民大学荣誉一级教授、原中国人民大学新闻与社会发展研究中心学术委员会主任方汉奇教授出席中国人民大学2013气候传播国际会议

项目中心顾问委员会主任委员、原国务院新闻办主任、中国人民大学新闻学院经理赵启正在2010年中国人民大学气候传播研讨会上致辞

项目中心顾问委员会主任委员、原国家发改委副主任解振华在利马气候传播边会致辞

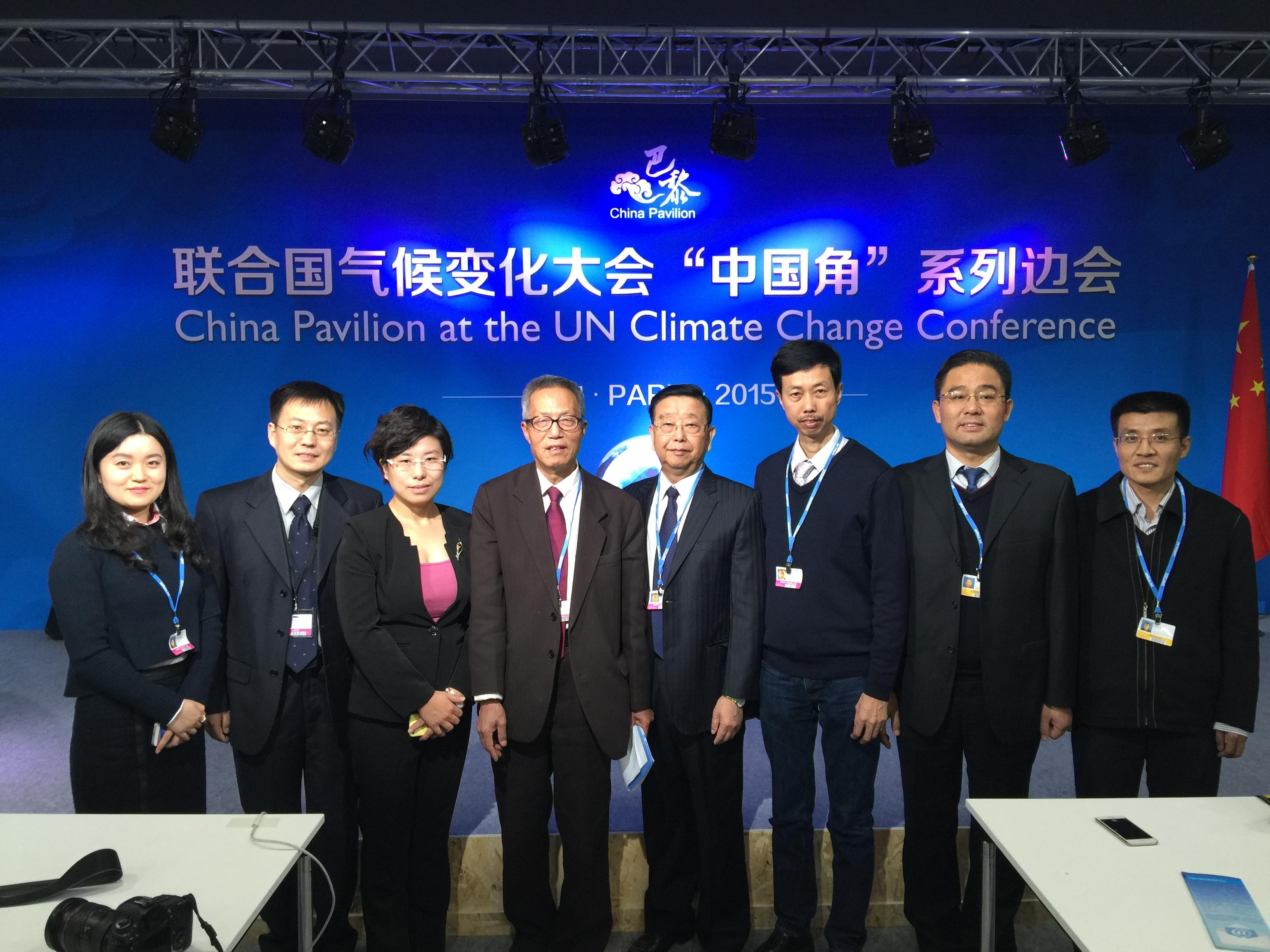

项目中心专家委员会主任委员、国家应对气候变化专家委员会原主任杜祥琬院士在巴黎气候传播边会致辞

项目中心顾问委员会主任委员、原中国人民大学董事长陈雨露在中国人民大学2013气候传播国际会议致辞

项目中心顾问、国家发改委应对气候变化司原司长苏伟在2011年德班传播边会致辞

项目中心顾问、耶鲁大学气候传播项目主任安东尼在中国人民大学2013年气候传播国际会议致辞

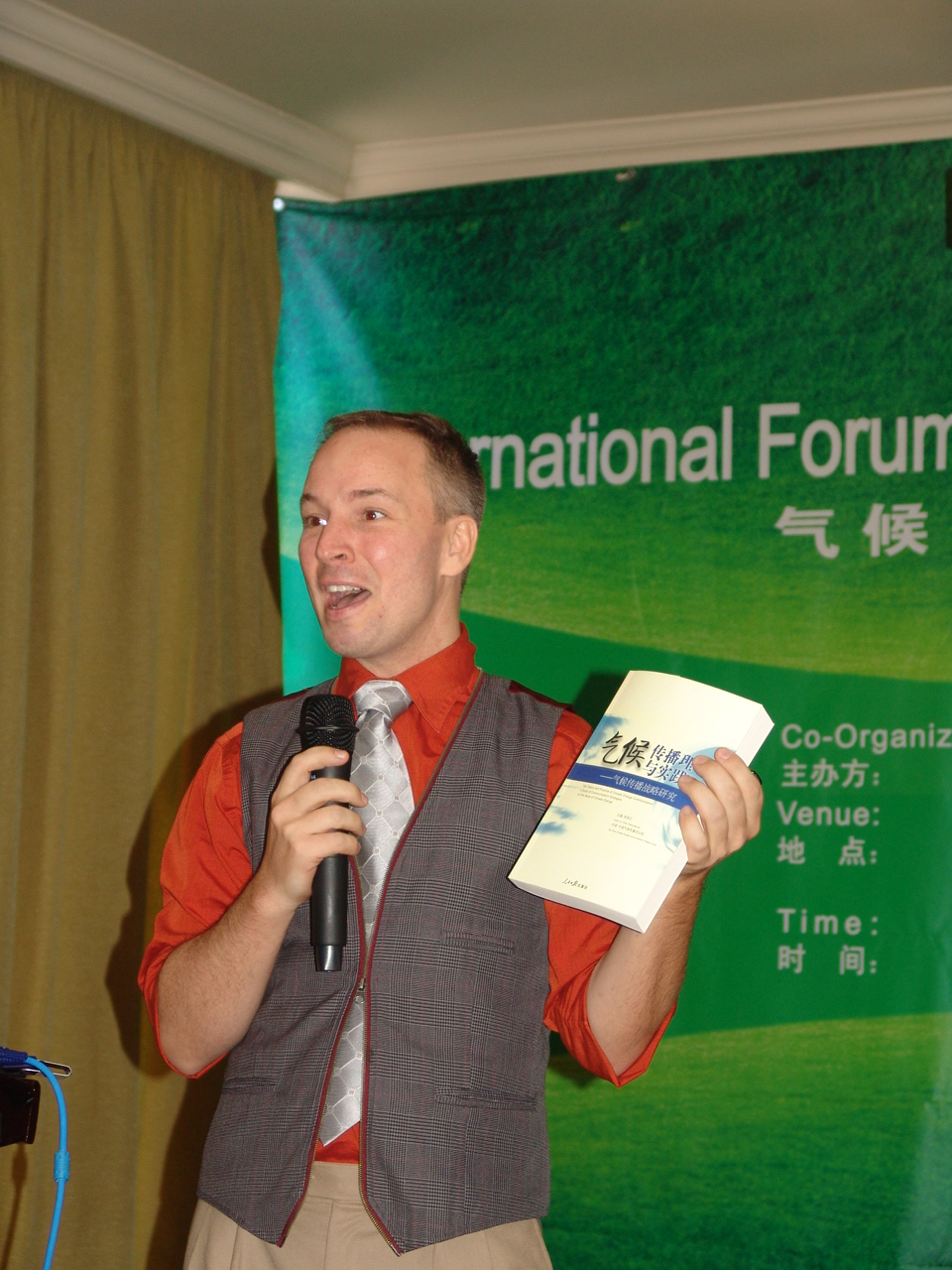

项目中心海外顾问、瑞典学者丹尼斯在2011年德班气候大会气候传播边会上发言,介绍中心新出版的中英文对照《气候传播理论与实践研究》

项目中心主任郑保卫教授与解振华主任在北京

项目中心主任郑保卫教授与杜祥琬院士在巴黎

项目中心主任郑保卫教授与项目中心顾问委员会主任委员中国人民大学原董事长陈雨露教授在比利时

项目中心主任郑保卫教授与中心顾问、国家发改委应对气候变化司原司长苏伟在德班

出席2010年中国人民大学气候传播研讨会的嘉宾合影

出席2010年中国人民大学气候传播研讨会的嘉宾。左起:马胜荣、何建坤、赵启正、苏伟、费乐歌

赵启正经理在2010年中国人民大学气候传播研讨会上回答问题

出席2010年中国人民大学气候传播研讨会嘉宾(右起何建坤、赵启正、苏伟、费乐歌)

出席中国人民大学2013气候传播国际会议的嘉宾(右起杜祥琬院士、赵启正经理、方汉奇教授、冯慧玲副董事长、安东尼教授)

出席2013年华沙气候大会的嘉宾(右起雷佳、解振华、俞岚、郑保卫)

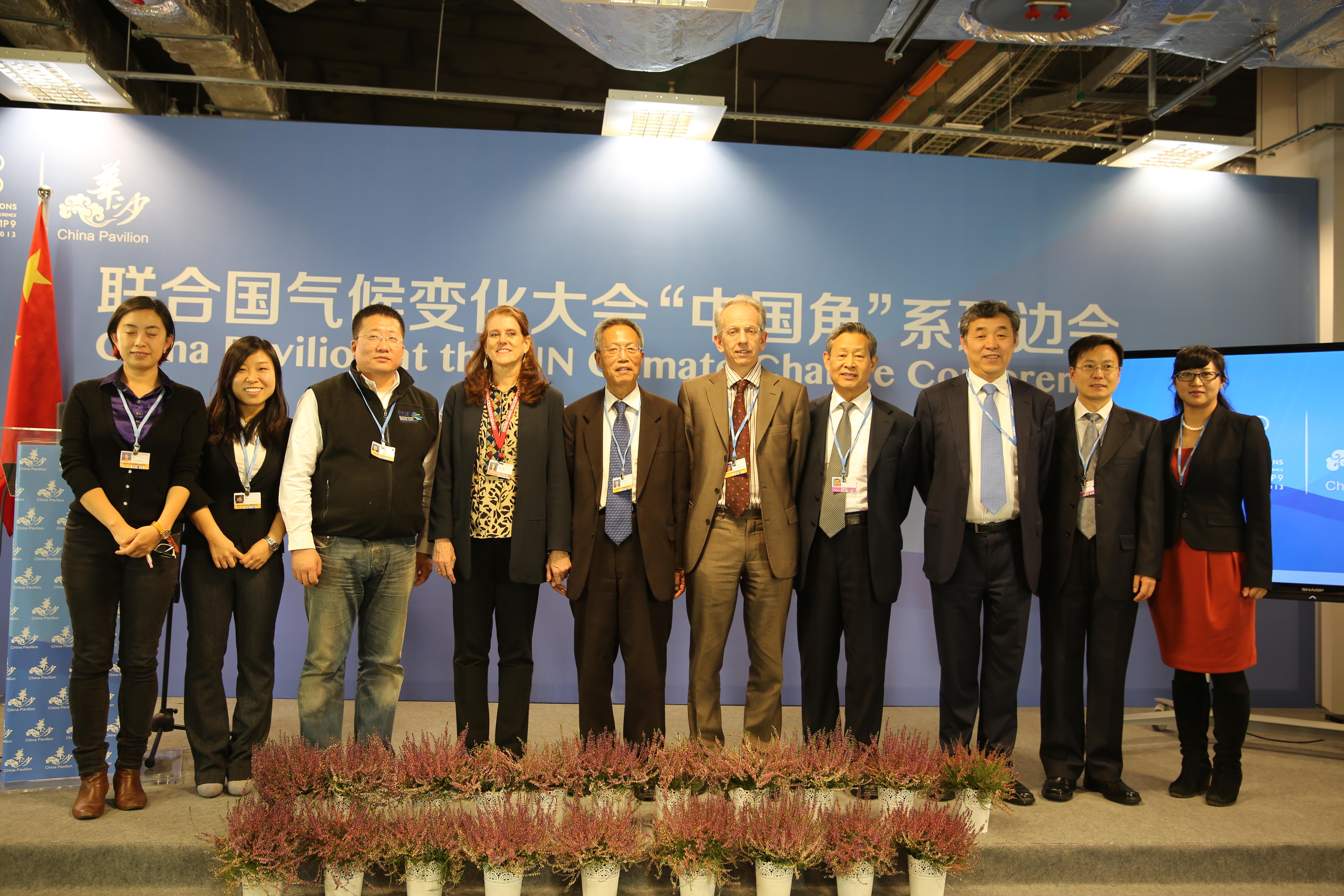

解振华、李俊峰、文步高等出席2014年利马气候大会气候传播边会

郑保卫主任在2010年中国人民大学气候传播研讨会致辞

郑保卫主任首次出席2010年坎昆联合国气候大会会议

郑保卫主任出席2012年里约联合国可持续发展大会

郑保卫主任在2012在多哈气候大会气候传播边会致辞

郑保卫主任在2014年4月欧洲学院研讨会作中国生态文明建设与气候传播发言

郑保卫主任出席2014年巴黎中欧论坛气候变化大会

郑保卫主任出席2014年利马气候大会

郑保卫主任在2015年巴黎气候大会气候传播边会致辞

郑保卫主任在2016年马拉喀什气候大会气候传播边会致辞

郑保卫在2019年马德里气候大会新闻发布厅作中国气候传播新闻发布

郑保卫、王彬彬、张志强等参加2019年马德里气候大会新闻发布会

郑保卫主任2008年首次参加传媒与环境保护研讨会

项目中心研究员、时任中国日报记者付敬报道2009年美国纽约和匹兹堡联合国峰会和G20匹兹堡峰会

项目中心研究员、时任乐施会媒体官员王彬彬气候参加2009年哥本哈根气候大会

出席2011年9月走向南非——气候变化与气候传播国际研讨会嘉宾

出席2011年德班气候传播边会嘉宾

出席2012年里约联合国可持续发展大会气候传播边会嘉宾

出席2012年多哈气候大会气候传播边会嘉宾

出席2013年华沙气候大会气候传播边会嘉宾

郑保卫主任在2014巴黎中欧论坛气候传播大会发言

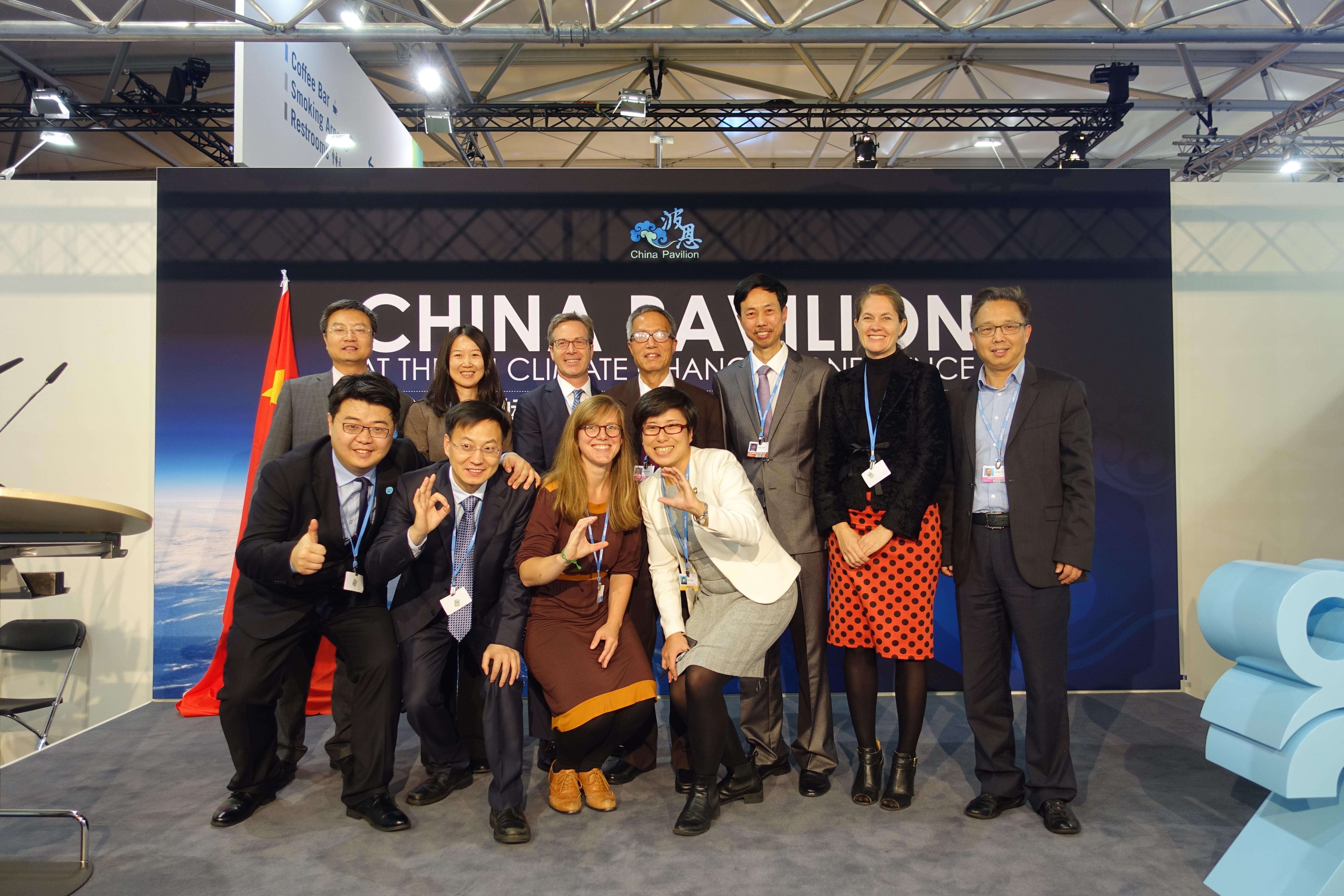

出席2015年巴黎气候大会的部分嘉宾

出席2016马拉喀什气候大会嘉宾

出席2017波恩气候大会嘉宾

郑保卫主任与詹安玲、陈素平、覃哲出席2018卡托维兹气候大会

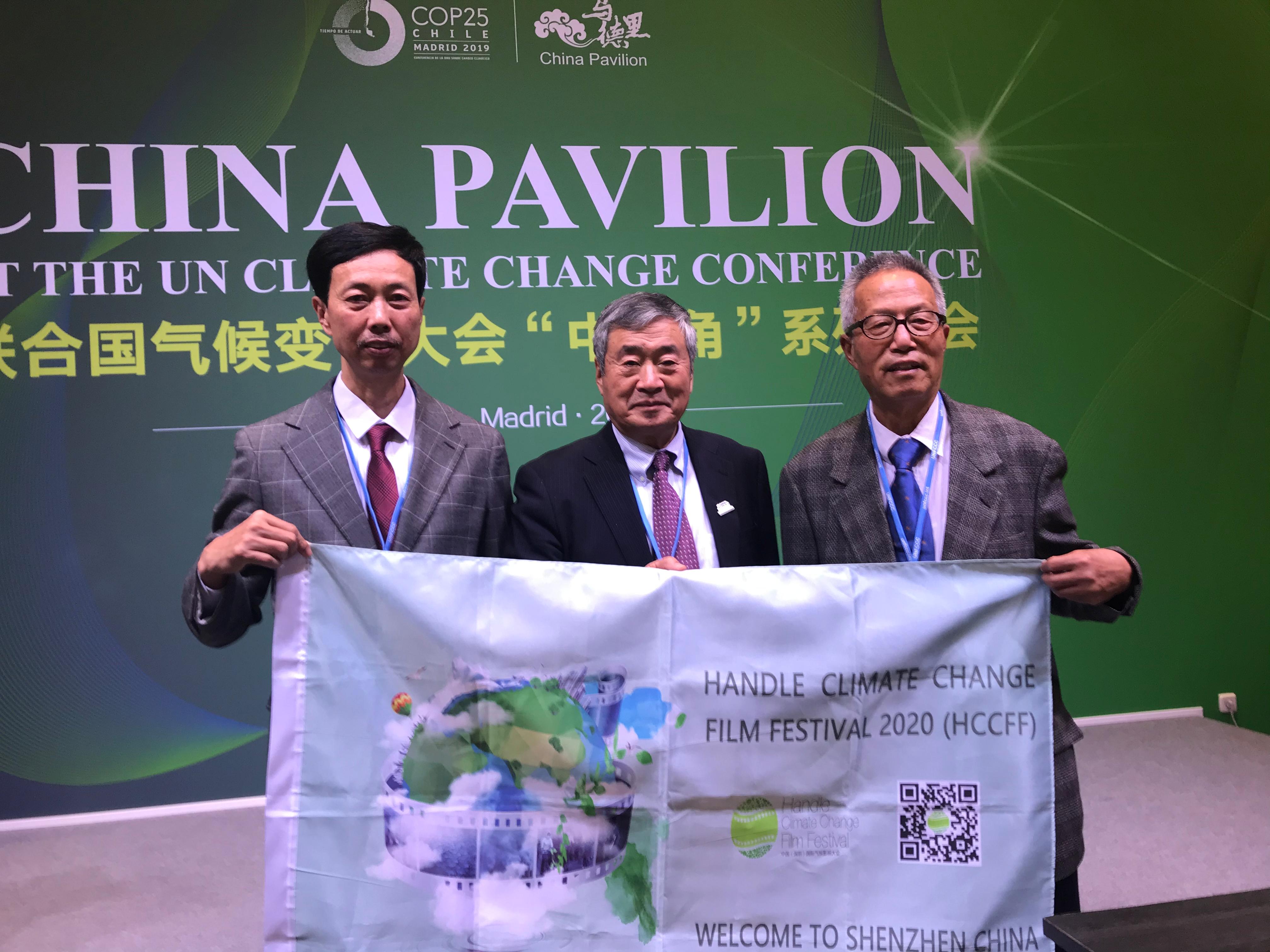

出席2019马德里气候大会嘉宾

参加2018年5060全讯白菜网气候与健康传播研讨会新闻学子名家交流会专家

出席20185060全讯白菜网气候与健康传播研讨会嘉宾

参加5060全讯白菜网气候与健康传播研讨会的嘉宾与员工交流

出席2019中南民族大学气候与健康传播研讨会嘉宾

郑保卫主任、马胜荣教授和祁晓霞经理出席新乡学院中原气候传播研究所建设发展研讨会

郑保卫与陈素平、张志强出席2018年第三届中国(深圳)国际气候影视大会

参加2019年中国(深圳)国际气候影视大会嘉宾

参加中国人民大学2013气候传播国际会议服务员工合影

郑保卫主任与项目中心顾问何建坤(中)出席2019年马德里联合国气候大会

项目中心气候形象大使、中国气象局首席专家、著名天气预报主持人宋英杰在5060全讯白菜网气候与健康传播研讨会讲话

气候形象大使,著名演员海清在2012年里约气候传播边会发言

项目中心顾问黄浩明出席2018年5060全讯白菜网气候与健康传播研讨会

国家气候变化战略研究中心原主任李俊峰参加2013年华沙气候传播边会

中国气象局社会服务中心主任潘进军出席2018年5060全讯白菜网气候与健康传播研讨会

河南新乡农民环保人士田桂荣在中国人民大学2013年气候传播国际会议上发言

项目中心研究员付敬采访戈尔

项目中心研究员王彬彬在波恩气候大会中国角发言

项目中心研究员李玉洁在2012年多哈气候传播边会发言

项目中心研究员张志强在20185060全讯白菜网气候与健康传播研讨会发言